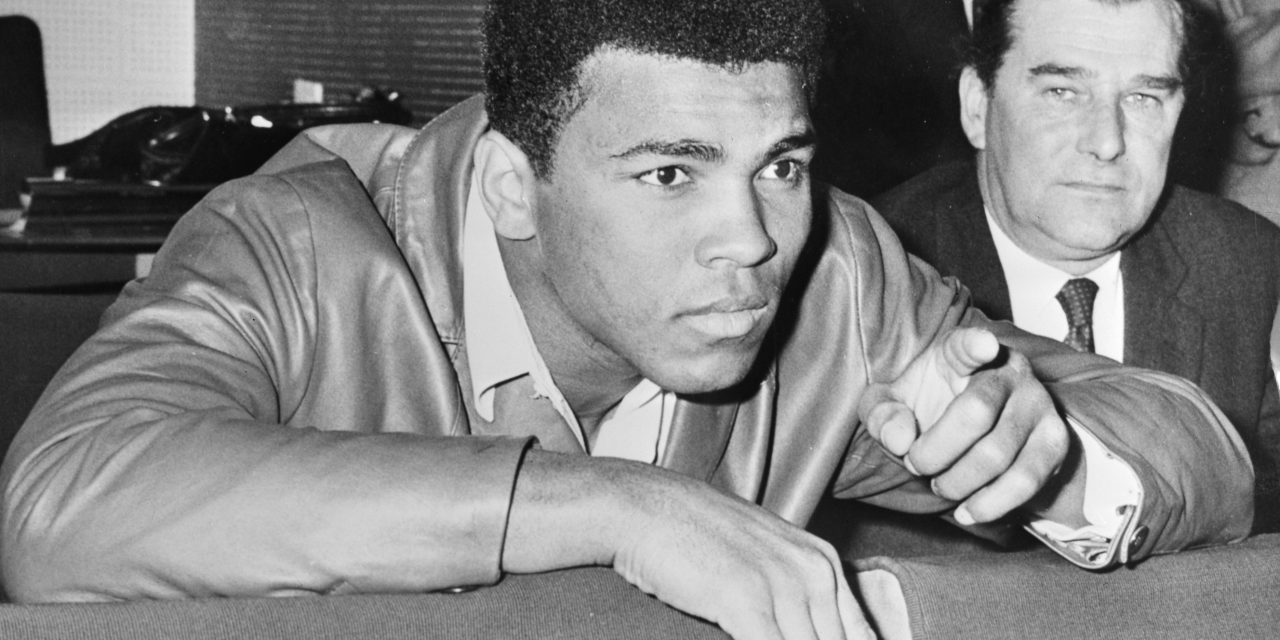

Ci sono Uomini che lasciano un segno e non se ne vanno mai per davvero. Restano nella mente e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di viverne il tempo. Restano nei ricordi che ognuno di noi ha in un cassetto della propria storia, per quella che è stata la loro impronta, il loro passaggio sulla strada della vita. Un anno fa, il 3 giugno del 2016, la strada di Muhammad Alì (o Cassius Marcellus Clay per l’anagrafe) s’interrompeva. Non m’interessa il pugilato, non mi piace quella che molti chiamano la “Nobile Arte”. Ma non intendo affatto giudicare chi sale su un ring per prendere a pugni un altro uomo o il mondo intero.

In tanti hanno scritto che con la morte di Muhammad Alì “il pugilato abbia perso il più grande”. Probabilmente è così, ma io penso piuttosto che il mondo abbia perso un Uomo degno del nome. Per me non ha importanza quanti incontri abbia disputato e quanti ne abbia vinto per KO e a quale round. So perfettamente che per chi ama questo sport gli incontri con Joe Frazier e George Foreman sono entrati nella leggenda, così come la medaglia d’oro vinta ai Giochi Olimpici di Roma nel 1960. So che parlando di se stesso e del suo modo di combattere sul ring diceva “… volare come una farfalla e pungere come un’ape”. E lui volava davvero come una farfalla e pungeva davvero come un’ape.

Muhammad Alì, l’uomo che ha urlato il suo messaggio all’America e al mondo negli anni in cui i neri non potevano salire sullo stesso autobus dei bianchi, non potevano frequentare le stesse scuole, gli stessi cinema e gli stessi ristoranti. Erano gli anni in cui avere la pelle nera poteva mettere paura a tanti, ma non a lui. E per questo cambiò il suo nome: “Cassius Clay è un nome da schiavo. Io non l’ho scelto e non lo voglio. Io sono Muhammad Alì, un nome libero. Vuol dire amato da Dio. Voglio che la gente lo usi quando mi parla e parla di me” (leggi qui).

Quale valore immenso ha il suo rifiuto, pagato a duro prezzo, di andare ad uccidere in Vietnam: “La mia coscienza non mi permette di andare a sparare a mio fratello o a qualche altra persona con la pelle più scura, o a gente povera e affamata nel fango per la grande e potente America. E sparargli per cosa? Non mi hanno mai chiamato ‘negro’, non mi hanno mai linciato, non mi hanno mai attaccato con i cani, non mi hanno mai privato della mia nazionalità, stuprato o ucciso mia madre e mio padre. Sparargli per cosa? Come posso sparare a quelle povere persone? Allora portatemi in galera”. “I got nothing against the Vietcong, they never called me ‘nigger’”. (guarda il video).

“Non ho niente contro i Vietcong, loro non mi hanno mai chiamato ‘negro’”.

Quante generazioni ha bruciato per sempre la guerra del Vietnam? E quanti di quelle generazioni erano ragazzi neri che non potevano salire su un autobus o entrare in un ristorante ma che l’America ha chiamato per andare a combattere quella guerra senza più badare, in quel momento, al colore di quella pelle non bianca? Per quel suo rifiuto una giuria composta di soli bianchi lo condannò a cinque anni di reclusione e solo un’irregolarità nelle indagini svolte su di lui gli consentì di essere assolto e tornare sul ring nel 1971.

Ha importanza il suo impegno al fianco di Martin Luther King e di Malcolm X negli anni in cui il mondo faceva finta di non vedere quanto accadeva ai neri in America o in Sudafrica. Perché la sua battaglia, durata una vita, non era solo per i neri d’America. No, era una battaglia che voleva e sapeva uscire dai confini del giardino d’America. Anche la sua conversione all’Islam era una scelta di vita, meritevole di tutto il rispetto che molti, in America ma non solo in America, non gli hanno mai perdonato. Nel febbraio del 1965 Malcolm X viene assassinato e solo tre anni dopo, nell’aprile del 1968, la stessa sorte viene riservata anche a Martin Luther King.

Da quel momento l’impegno di Alì si fa ancora più intenso, diventa un’icona capace di superare i confini dello sport, e come tutte le icone è amato o disprezzato. Nel 1991 Muhammad Alì incontra, a Baghdad, Saddam Hussein: è il tentativo estremo per provare a evitare la prima guerra del Golfo. Non riuscirà in questo tentativo, la guerra del Golfo ci sarà, ma lui ci provò comunque.

Poi arrivano, cattivi e vigliacchi, gli anni della malattia. Alì, perché ormai per tutti è solamente Alì, la sfida quella malattia. La sfida danzando come faceva sul ring quando il suo fisico gli permetteva di “volare come una farfalla”. Danza e la prende a pugni quella malattia, e colpisce ancora forte e punge ancora come un’ape. Nell’estate del 1996 ad Atlanta ci sono le Olimpiadi, è lui l’ultimo tedoforo e le telecamere di tutto il mondo sembrano dare di lui l’immagine di un Uomo sconfitto. Ma è solo un’impressione. Non c’è nessuna sconfitta sul volto fiero di Alì mentre porta quella fiaccola. È un Uomo che combatte ancora, orgoglioso e senza paura, come solo gli Uomini veri sanno essere. La fiaccola in una mano e sul suo viso tutta la sua immensa dignità. Trema il suo corpo, ma la sua anima non trema affatto.

E allora rileggo le parole di George Foreman, il suo grande avversario nell’incontro a Kinshasa, Zaire, nel 1974. Per gli amanti della boxe è stato l’incontro del secolo, ma è stato qualcosa che andava oltre: era l’incontro-scontro fra due uomini che solo il colore della pelle rendeva simili, ma che in quel momento erano uno contro l’altro non solo nello sport. Emanuela Audisio, su “La Repubblica”, definisce quell’incontro così “ … È passato alla storia come ‘Rumble in the Jungle’. Alì-Foreman era il campionato del mondo dei pesi massimi. Fu molto di più. Guerra estetica, esistenzialista, religiosa (per Norman Mailer). Inno alla negritudine. Per la prima volta i protagonisti erano tutti neri: dal paese, all’arbitro, all’organizzatore, ai contendenti, agli spettatori. Un total black mai visto. E molto azzardato per i tempi…”.

Quando, un anno fa, la strada di Muhammad Alì, o Cassius Marcellus Clay per l’anagrafe, si interrompeva, George Foreman dichiarò in un’intervista: “Io e lui eravamo come una persona sola: Alì-Foreman. Ma in queste ore ho scoperto che il pezzo forte di noi due era lui. Mi mancherà. Gli volevo bene. C’era qualcosa di lui che affascinava: lo guardavi in faccia e non potevi fare a meno di sorridere. Ogni volta che gli ero accanto, anche recentemente, il mio cuore accelerava. Era l’essere umano più straordinario che abbia mai incontrato in vita mia”.

Ecco, nelle parole di George Foreman c’è l’essenza dell’Uomo che si chiamava Muhammad Alì, e non esiste malattia che possa sconfiggere un Uomo che vola come una farfalla. Può solo fermarlo ma non può vincerlo, e quella farfalla vola ancora. Volerà sempre.

Maurizio Anelli (Sonda.life) -ilmegafono.org

👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢

👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢

Commenti recenti