Negli anni Ottanta e Novanta erano droga, traffico di armi e barconi, soprattutto dopo il crollo dei regimi comunisti dell’est Europa. Oggi, nel Salento, la sacra corona unita punta sulle amministrazioni locali e gli enti pubblici, sulle estorsioni e la gestione delle coste. Il Tacco d’Italia è meta di turisti e feste mondane, ma dietro al glamour della taranta c’è ancora l’ombra nera di una matrice poco confessata. Poco confessata anche a chi, in buona fede, crede che la mafia sia altrove. La sacra corona “gestisce” un territorio che prende le province di Lecce, Brindisi e Taranto. Grazie alla conoscenza del territorio e delle sue potenzialità (estensione costiera, vicinanza con i Balcani), favorisce una serie di business illeciti mafiosi. Alleanze con la ‘ndrangheta, cosa nostra siciliana, camorra campana e mafie foggiane e baresi, hanno creato la possibilità di realizzare ingenti e rapidi profitti.

La relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo testimonia una perdurante e rinnovata vitalità dell’associazione mafiosa. Dalle spie di appetiti camorristici, tutti ancora da esplorare, ai tentacoli della mafia salentina, già accertati e in parte spezzati: dei soldi i clan seguono l’odore, che in estate, da ormai un po’ di tempo, conduce dritti nel Tacco d’Italia. Lo conferma la serie di operazioni che negli ultimi anni la Procura di Lecce ha portato a termine. Lo ribadiscono le intimidazioni ai danni di gestori di lidi e locali da ballo lungo la costa: proiettili in busta e roghi nella notte. L’allerta ha calamitato nel Salento il Procuratore nazionale antimafia e ha indotto la prefettura a stilare appositi protocolli. La lotta è su più fronti: oltre alla strada giudiziaria, si cercano sponde tra gli amministratori e gli imprenditori. Non sempre si trovano. Anzi, l’atto d’accusa lanciato a più riprese da Cataldo Motta, ex procuratore capo della Procura di Lecce, è un macigno: “Ci sono vittime che anziché denunciare chiedono addirittura protezione alla criminalità. È la cultura dell’omertà”.

Molti comuni sono stati sciolti per mafia, a partire dal Comune di Scorrano. Le motivazioni sono condensate in alcune decine di pagine e, soprattutto, sono state ritenute sufficienti per mandare tutti a casa. Con il consueto contorno di “non siamo un paese di mafiosi”, “questo paese non merita questa macchia”, “ma quale mafia…”. Scorrano va ad aggiungersi ad altri nove enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose in tutta la Puglia. Con un particolare: la mannaia che scioglie i rapporti Comune-amministratori è calata nel solo Salento cinque volte. Negli ultimi anni, a precedere Scorrano, sono stati Carmiano, Surbo, Sogliano Cavour e Parabita.

In questo clima di illegalità diffusa e sfruttamento del territorio per fini illeciti, si inserisce la memoria, che ci riporta agli anni Ottanta, con la storia di Renata Fonte, brutalmente assassinata con tre colpi d’arma da fuoco a pochi passi dal portone di casa, di ritorno da un Consiglio Comunale, la notte tra il 31 marzo e il primo aprile 1984. Renata Fonte, un nome spesso dimenticato dai giovani e dai stessi suoi concittadini. Chi era? E perché il suo nome è legato al nome di un fiore raro in luogo unico? Ophrys Renatafontae, orchidea derivata dall’incrocio tra le rare Ophrys candica e la Ophrys parvi maculata, è un fiore che si trova nei campi incolti all’interno del Parco naturale regionale di Porto Selvaggio, un’area naturale protetta della Puglia. La si incontra nel Salento, a Nardò ed è inserita dal Fondo Ambiente Italiano nell’elenco dei 100 luoghi da salvare. Porto Selvaggio è un luogo straordinariamente magico, un paradiso, uno dei luoghi dell’anima che si ammirano e tolgono il fiato.

Sì, Renata Fonte è un fiore raro di umanità legato a queste bellezze naturalistiche che compongono il Parco di Porto Selvaggio: proprio per difendere quegli alberi e quella baia, Renata perse la sua vita per mano di mafiosi. Renata nasce a Nardò nel 1951. Durante gli anni del liceo conosce un uomo che diventerà suo marito e da cui avrà due figlie. Nel 1980 inizia ad insegnare e si iscrive alla facoltà di Lingue e Letterature straniere all’università di Lecce. Proprio all’università conosce Pantaleo Ingusci, avvocato, storico e antifascista. Attraverso zio Lelè, come lo chiamava Renata, comincia il suo impegno politico e sociale. L’amore per l’ambiente, per la sua terra, portano Renata a partecipare attivamente a quelli che sono i problemi legati alla tutela del territorio. È posta alla direzione del Comitato per la tutela di Porto Selvaggio. In realtà era già stato istituito il Parco naturale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, ma quel parco era definito “attrezzato”, lasciando un’ampia interpretazione sull’uso consentito.

Renata comprende che quell’angolo di paradiso è in pericolo e lotta con tutte le forze. Lo fa perché ci crede, perché ama l’ambiente e soprattutto perché ama la sua terra, quella che è anche la terra delle sue figlie, dei suoi concittadini. In questo periodo però Renata resta sola. E qui torna alla mente la frase di Giovanni Falcone con tutta la sua forza di verità e dolore: “Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere” . Insomma, Renata sa che qualcuno ha interesse a realizzare e costruire un villaggio turistico. Una mostruosità. Una cicatrice sul volto di quell’oasi naturale. Renata non può permetterlo. Si batte con tutte le sue forze, impegnandosi pubblicamente e coinvolgendo giornali, radio e tv locali, creando tanta attenzione sul tema. Riceve minacce di morte. È sola. Ma nulla ferma questa giovane donna.

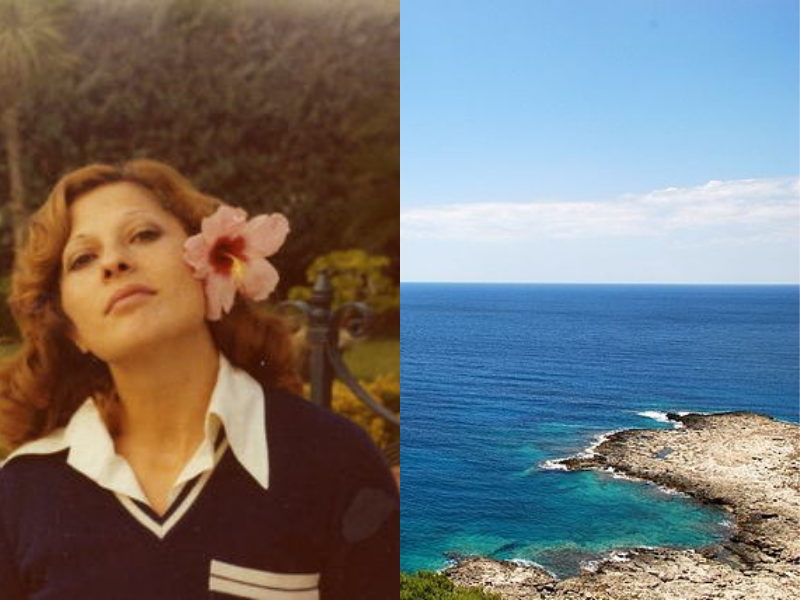

La sua è una missione difficile e pericolosa perché tocca gli interessi di persone senza scrupoli, legate alla mafia salentina. Per questo motivo Renata muore uccisa da tre colpi di pistola. C’è una foto, ingiallita, scattata alla fine degli anni Settanta. Ritrae Renata con i suoi capelli rossi, lo sguardo fiero, un’orchidea sui capelli. In questa foto sembra guardare dritti negli occhi i suoi assassini, sembra dire: “Non mi avete fatto niente. Sono qui. Ho vinto io. Guardatemi, abbiate il coraggio di farlo, perché io sono rimasta a Porto Selvaggio. Mi sentirete in ogni tramonto, in ogni alito di vento che alza la terra rossa, mi sentirete nel silenzio di questo paesaggio”. “Chi ci tiene a detergere la propria immagine, a negare il carattere mafioso del delitto, lo fa perché questo significherebbe ammettere complicità e connivenze con un sistema che, quando Renata è stata uccisa, non era limpido e trasparente. Quello di mia madre è stato il primo delitto politico, mafioso, nel Salento, ai danni di una donna: che piaccia oppure no”, dice la figlia Viviana Matrangola.

Allora cosa rimane a noi oggi, oltre alla possibilità di godere e fruire della baia di Porto Selvaggio se non le parole della stessa Renata, che diventano poesia e preziosa eredità intellettuale: «E sono ancora qui che cerco di scrivere una storia, la mia storia. Ma che cosa scriverò di me, io, poeta mai nata? Volevo solo cantare l’antico Inno alla Vita… Io, essere umano che vivo di pane, illusioni e speranze come mille altri, io che volevo cantare l’antico Inno alla Vita. Qualcuno ha fatto tacere la mia voce… ma c’è ancora in sottofondo un motivo di poche note, un ritornello struggente che esce da qualche angolo del mio animo e che è il tema musicale di tutto quello che ho dentro». Una poesia che chiunque potrà leggere nel paese che l’ha vista nascere e morire.

Vincenzo Lalomia -ilmegafono.org

👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢

👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢

Commenti recenti