“Conosco le amarezze, le delusioni. Pensate sempre che la nostra causa è la causa del progresso generale, della civiltà della giustizia fra gli uomini. Lavorate sodo, dunque, e soprattutto lottate insieme, rimanete uniti”. Queste sono le ultime parole di Giuseppe Di Vittorio, al convegno dei dirigenti e degli attivisti della Camera del Lavoro di Lecco il 3 novembre 1957. Di Vittorio, colto da un improvviso malore, morirà nel pomeriggio di quello stesso giorno. Parole d’altri tempi, che suscitano un’emozione profonda in chiunque senta il senso di appartenenza a quel mondo del lavoro che oggi è dentro una tempesta perfetta. Ferito e umiliato nella sua essenza, ai margini di una società sempre pronta a parlare di competitività e di costi ma sempre più lontana dai diritti più elementari. L’anno che sta finire consegna le sue statistiche e i numeri sono terribili: i dati rilasciati da Inail lo scorso 5 dicembre dicono che, tra gennaio e ottobre, sono 890 i morti sul lavoro.

Le statistiche ancora non sapevano quello che sarebbe accaduto il 9 dicembre nel deposito ENI di Calenzano, in provincia di Firenze. Quel giorno altri cinque nomi, cinque vite, hanno staccato il loro biglietto e poi ancora, il 18 dicembre, nel porto di Genova, un altro morto. Ora la statistica dice 896. Questo prezzo da pagare senza che nulla cambi, davvero e finalmente, è la pagina terribile di un Paese dove il lavoro e i lavoratori sono il punto esclamativo di uno Stato che, ogni giorno di più, è lontano dal suo cuore pulsante e dalla sua linfa vitale. Se il progresso di un Paese è raccontato dai numeri, dai grafici e dalle statistiche, quel racconto è fallimentare e falso. Non esiste nessun progresso quando il mondo del lavoro è calpestato e offeso e, solo in questo caso, i numeri raccontano quella verità che questo Paese finge di non vedere e che nasconde anche a se stesso. Quell’articolo 1 della Costituzione che recita che “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, ogni giorno si scontra con la storia di un Paese che inganna, attacca e umilia il mondo del lavoro.

È una storia ricca di passi indietro e leggi sbagliate, di rispetto negato e diritti cancellati, di scelte e ricatti, di processi infiniti enumeri spaventosi. C’è qualcosa dentro che fa male e che tutti i governi di questo Paese disgraziato tentano di nascondere, perché parlarne diventa imbarazzante per tutti. Il 13 novembre scorso, davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Torino, è cominciato il secondo atto del processo “Eternit Bis”. Presso quella stessa aula si era svolto, quindici anni fa, il primo atto. Ai tempi, l’accusa era di disastro ambientale mentre oggi si discute di omicidio. Imputato è sempre l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, colui che aveva gestito lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato dal 1976 al 1986 e condannato in primo grado a 12 anni di reclusione. Sullo sfondo c’è un territorio devastato da centinaia di morti per mesotelioma, il punto di arrivo dell’amianto. La sentenza d’appello è attesa per la prossima primavera, ed è una corsa contro il tempo: il nemico da battere oggi è la prescrizione. Intanto a Casale l’amianto continua ad uccidere, quella polvere è ovunque e non conosce la parola prescrizione.

C’è un’altra pagina nera, e non è l’ultima: l’ILVA di Taranto. Un disastro ambientale dove in tanti hanno contribuito al gioco ipocrita e criminale della scelta fra la tutela dell’ambiente e la tutela del lavoro. Per la città di Taranto, e per la sua fabbrica, la scelta è sempre stata tra morire di fame o morire di lavoro e a causa del lavoro. Il punto più alto della lotta di classe, oppure il punto di non ritorno. ILVA ha ferito e ucciso due volte: prima ha colpito chi ci lavorato per portare a casa una busta paga che serviva per vivere, pagare un mutuo, mantenere una famiglia. Poi ha colpito la città e la sua gente, lentamente: con i suoi veleni che entrano ovunque, nell’acqua e nell’aria, nei polmoni e nel sangue. La scelta era tutta dentro il ricatto immenso che Taranto ha subito: chiudere la fabbrica e morire di fame o continuare a tenere viva la macchina che uccide. La questione è semplice e brutale: “Ti do il lavoro, ma in cambio devo essere libero di inquinare, di scaricare nelle acque che sono di tutti, scaricare in mare, diffondere diossina e veleni. Ma tu stai tranquillo, non protestare, perché altrimenti perdi il lavoro”.

Nessuno ha mai preso in considerazione la possibilità di provare a trasformare la fabbrica che uccide in qualcosa che potesse essere compatibile con la vita delle persone. Quello che, per anni, è successo a Taranto è lo stesso film che è andato avanti per decenni a Porto Marghera, a Casale Monferrato, a Priolo. Poi, di fronte alle Corti di un Tribunale ci si è sempre giocati la carta di monetizzare le morti: soldi, in cambio del silenzio e del ritiro delle parti lese dal processo. Lo stesso tentativo, sporco e vigliacco, fatto dai signori della ThyssenKrupp di Torino, nella tragedia che rimane un simbolo del nulla che conta la vita dei lavoratori di fronte al profitto. Il 13 settembre 2024 la Corte d’Assise d’Appello di Taranto ha annullato la sentenza di primo grado, emessa dalla Corte d’Assise nel 2021, e trasferito gli atti alla Procura di Potenza. Tutto da rifare.

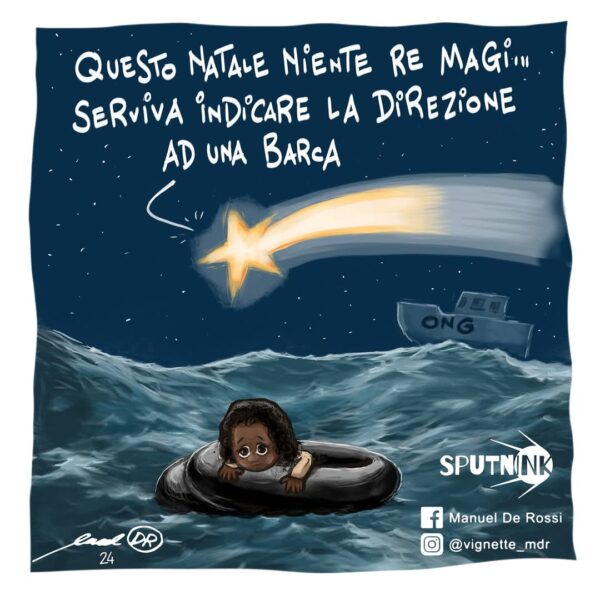

Questo è il capitolo, amaro e terribile, dei processi infiniti. Poi c’è il quotidiano dove si contano i morti e si racconta la storia di chi non fa più ritorno a casa: il cantiere o la fabbrica, l’amianto o la raffineria. Non fa alcuna differenza, c’è soltanto chi non torna più a casa, tutto qui. Qualcuno non tornerà nemmeno nelle baracche da cui si era alzato, quando ancora era notte, per rispondere alla chiamata dei “caporali” che dopo averlo caricato su un furgone l’ha scaricato in un campo a raccogliere quello che troviamo sui banchi del supermercato. Lavoro, nero come la pelle di chi è ancora più ai margini di tutti. Dove comincia allora tutta questa storia, dov’è il punto di partenza che porta oggi a questo punto di arrivo? Davvero qualcuno pensa che la vita e la morte di un solo lavoratore siano qualcosa che possa passare in giudicato, nel silenzio di una classe politica che da decenni demolisce ogni mattone di quella “casa comune” che costruisce il solo e vero progresso di un Paese?

Di lavoro si muore, per mancanza di sicurezza e tutele, di rispetto per la vita delle persone, perché il profitto, l’utile e i bilanci, sono più importanti. C’è stato però un momento della nostra storia dove il lavoro aveva conquistato il diritto di avere diritti. E oggi? La prima cosa che è stata rubata ai lavoratori è stata l’identità, portata via un po’ alla volta da una classe dirigente, politica e industriale, che ha capito l’importanza di dividere i lavoratori, metterli in competizione e nella condizione di subire e accettare ricatti: le fabbriche chiudono, delocalizzano, cercano nuovi Paesi, e conservare il posto di lavoro costringe ad accettare tante cose, turni massacranti, meno sicurezza e meno tutele. Ha capito anche quanto fosse necessario un sindacato diviso e marginalizzato, a volte persino compiacente. Quella classe politica ha affossato lo Statuto dei Lavoratori, cancellato quell’Articolo 18 che in tanti hanno accusato di essere il grande problema di questo Paese e il freno allo sviluppo industriale.

Quante menzogne ci hanno raccontato in questi anni e ancora ci raccontano: c’è chi, ancora oggi, si vanta di porcherie come il “Jobs Act”, spacciato come una riforma del diritto del lavoro, oppure della miriade di tipologie di contratti utili per non assumere regolarmente personale, formandolo, istruendolo e addestrandolo. A chi giova il giro di appalti e subappalti, le cooperative che gestiscono lavoratori spesso impreparati e mandati allo sbaraglio in ambienti che non conoscono a sufficienza? L’attacco ai lavoratori oggi si accompagna a quello ai disoccupati, tutto serve per dividere: con un emendamento alla legge di bilancio 2025, il governo Meloni decide di apportare modifiche anche alla Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e giustifica l’emendamento come un atto di difesa contro “i furbetti della NASPI”: le persone che, secondo il governo, scelgono di farsi licenziare per poter accedere all’indennità di disoccupazione.

Un attacco volgare, che ignora chi abbandona un posto di lavoro perché insicuro, precario e sottopagato. Dimentica i tanti lavoratori migranti che sono allontanati dal posto di lavoro senza giustificazione né alcuna comunicazione scritta. Un attacco non ai “furbetti”, ma a chi alza la testa e si ribella a condizioni di lavoro senza sicurezza o dignità. La mancanza di sicurezza nelle fabbriche e nei cantieri, i contratti capestro di aziende come Amazon, i supermercati aperti 24 ore su 24 e sette giorni su sette, il ragazzo in bicicletta che consegna la pizza calda a domicilio, chissenefrega di quanto guadagna e quante consegne deve fare in un giorno: anche questo oggi è il mercato del lavoro. Il lavoro e la sua dignità non rientrano nei programmi dei governi, ma troppo spesso rientrano nell’indifferenza dei cittadini. È qui, allora, che le parole di Giuseppe Di Vittorio risuonano come un richiamo alla società, un monito: “Pensate sempre che la nostra causa è la causa del progresso generale, della civiltà della giustizia fra gli uomini”.

Maurizio Anelli -ilmegafono.org

👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢

👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢

Commenti recenti