Mentre le grandi organizzazioni internazionali provano a trovare soluzioni energetiche eco-sostenibili, un’altra parte del mondo e della produttività s’impegna a sondare e sperimentare nuovi paradisi a base di combustibili. È più o meno quanto sta succedendo con la pratica del “Deep sea mining”, ossia l’attività estrattiva di petrolio e combustibili fossili, ma anche di minerali preziosi, a largo dell’Oceano. Sin dagli anni Settanta si pensava di scovare tesori nascosti tra i fondali marini e quella che all’epoca sembrava quasi un’utopia oggi si trasforma lentamente in realtà, grazie alla tecnologia e alla ricerca, nonostante i costi molto elevati.

Il passo successivo è stato l’individuazione e, di conseguenza, la mappatura di zone ricche di materie da estrarre, e sembra che la zona a mille chilometri ad ovest della costa messicana sia una sorta di Eldorado delle trivellazioni in oceani. La Clairon Clippertone Zone, questa l’area individuata, è ricca di manganese diffuso su una superficie di 9 milioni di kmq, a seguire vi sono le Isole Cook, il bacino del Perù e l’Oceano Indiano. I metalli da estrarre si trovano sotto forma di grosse pepite, quasi come grandi raccolti situati a profondità variabili dai seimila ai duemila metri: zinco, piombo, rame e terre rare fanno gola alle grandi industrie per le grandi quantità a disposizione.

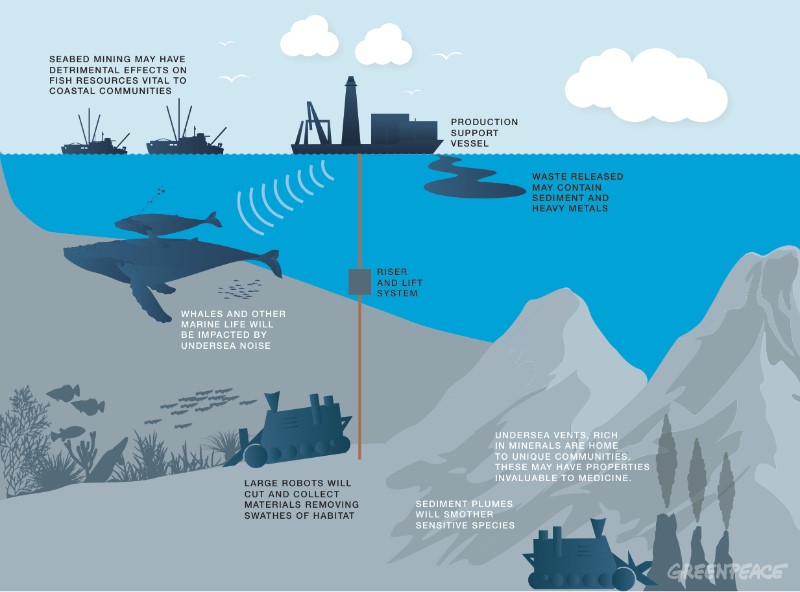

Al di là del fatto che in genere le attività estrattive non rechino benefici all’ecosistema, è ancora in corso il dibattito su quanto effettivamente il deep sea mining danneggi gli oceani. Da un lato vi sono i grandi colossi dell’estrazione che minimizzano gli strascichi, dall’altro, invece, vi sono ambientalisti e scienziati che pongono l’accento sull’alterazione degli equilibri di flora e fauna marine. Il compito di gestire in modo sostenibile le attività sui fondali dovrebbe essere affidato alla International Seabed Authority, ma i soli dati di cui è in possesso provengono dalle aziende interessate ai materiali da estrarre: la visione, dunque, risulta decisamente parziale e incompleta.

Gli ambientalisti, tuttavia, continuano a chiedere trasparenza e verità, reclamando la pubblicazione dei dati in possesso dell’ISA. Nel frattempo, si è già costituita la prima piccola “flotta” d’estrazione, che dovrebbe muoversi a largo della Papua Nuova Guinea: si tratta della Nautilus Minerals, interessata al rame presente a largo, un’estrazione del 7% contro lo 0,6% dell’estrazione terrestre. Le popolazioni locali non vogliono stare a guardare, tanto da aver costituito un comitato di protesta chiamato Solwara Warriors, dal nome del giacimento in questione.

Il potenziale economico del deep sea mining è stato annusato anche dai Governi dell’Unione Europea, che vorrebbero far rientrare questo tipo di attività estrattive nei programmi di Horizon 2020, sotto il nome di “Blue growth”. Alcuni esperti fanno notare che gli strumenti utilizzati prevedono il raschiamento del fondale, che darebbe vita alla formazione di colonne di materiali nocivi estremamente dannosi per la fauna marina. Insomma, il deep sea mining, se da un lato rappresenta un notevole baluardo della tecnologia estrattiva, dall’altro non può lasciare indifferenti sulle eventuali conseguenze ambientali: una questione controversa che soltanto adeguate politiche ambientali ad alto tasso di sostenibilità potrebbe risolvere.

Laura Olivazzi -ilmegafono.org

👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢

👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢

Commenti recenti