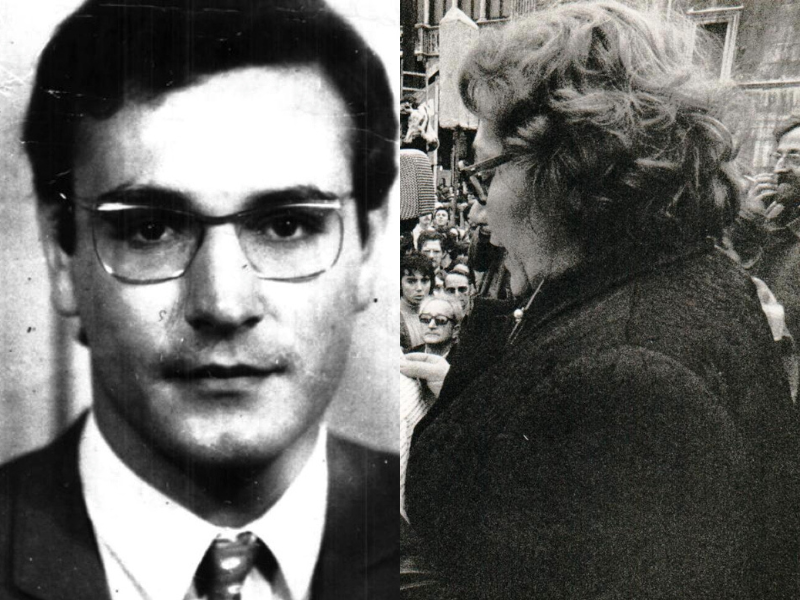

È la sera del 23 gennaio 1973 e, nell’aula magna dell’Università Bocconi, è prevista un’assemblea aperta anche ai lavoratori. È indetta dal collettivo del Movimento Studentesco, come già altre volte in passato. Quel giorno, però, il Rettore dell’Università decide che in quell’aula magna potrà entrare solo chi è iscritto e mostrerà il libretto universitario. In pratica vieta l’assemblea. Fuori dall’Università la polizia è schierata e, quando gli studenti e i lavoratori arrivano, al primo accenno di protesta la Celere prima carica e poi spara: un colpo, un altro e un altro ancora e due ragazzi cadono. Sono Roberto Franceschi, leader e militante del Movimento Studentesco, e Roberto Piacentini, operaio. Roberto Piacentini è ferito, ma si salverà, Roberto Franceschi invece non ce la fa: colpito alla testa, morirà il 30 gennaio al Policlinico, dopo una settimana di coma. Roberto aveva ventun anni.

Il 3 febbraio 1973, il giorno del funerale di Roberto, la città di Milano si ferma. Immensa e silenziosa la marea umana che vuole tributare l’ultimo saluto a Roberto e stringersi intorno ai suoi familiari: ci sono i compagni del Movimento Studentesco, gli amici, operai e semplici cittadini, politici e sindacalisti, e due vecchi partigiani che la città conosce molto bene: Aldo Aniasi, sindaco di Milano, e Sandro Pertini. Per arrivare alla verità giudiziaria serviranno anni: il primo processo assolverà quasi tutti gli imputati. Sarà solo in un secondo tempo che verranno riconosciute le responsabilità della polizia, ma non il nome di chi ha ucciso un ragazzo di ventun anni che studiava economia politica all’università Bocconi, perché credeva che l’impegno politico poteva e doveva camminare insieme alla cultura. Quella sera del 23 gennaio 1973 la morte si prende la vita di Roberto, ma la sua storia e le sue idee continuano a camminare, un giorno alla volta, sulle gambe e sul cuore di chi gli aveva regalato quella vita: Lydia Buticchi Franceschi, sua madre.

Sono gambe che hanno camminato sui sentieri del ‘900, guardando sempre negli occhi tutto quello che quel secolo ha regalato e rubato a chi lo ha attraversato. Un secolo talmente pieno di speranze e di inganni che, per attraversarlo tutto, non bastano le gambe: servono cuore e coraggio, servono dignità e quella voglia di vivere amando la vita che diventa un’armatura e rende quasi invincibili. E la storia di Lydia è invincibile. Lei che nasce a Odessa e prende il nome di sua madre, morta di parto: “Tu porti il mio nome, bambina mia, e io quello di mia madre. Un nome russo e italiano. Com’ero io, figlia di un genovese e di una russa. Anche mia madre morì alla mia nascita, perciò mi hanno chiamato come lei. Era nelle cose quindi che prima di morire dicessi a tuo padre: ‘Abbi cura di Lydia’” (da Perché non sono nata coniglio – Pag. 35).

Lydia che, al ritorno in Italia, conosce ogni morso della vita, ogni veleno: la morte del padre ucciso dal cognato fascista e la guerra stessa voluta dal fascismo. Ma c’è quell’armatura costruita con il cuore, c’è quell’amore per la vita a renderla invincibile, e allora la partecipazione alla Resistenza come staffetta partigiana diventa un passo naturale, come l’acqua che corre nel fiume. Quel fiume corre e l’incontro con Mario è come un seme che può solo generare fiori colorati. I fiori si chiamano Roberto e Cristina, “Culo e Camicia”, come li chiama lei. Difficile trovare una definizione più semplice, più bella e più intensa, con cui una madre possa guardare ai propri figli. C’è una bellezza nella parola “invincibile” e Lydia ha dato una casa a questa parola. Ha cominciato presto a costruire quella casa e la sera del 23 gennaio 1973, quando il telefono squilla per avvertire che qualcosa di tremendo è accaduto, diventa un passo in più. Quella sera comincia un’altra storia, per ottenere una verità e dare un orizzonte ai sogni di Roberto. Lydia non china la testa, non lo ha mai fatto.

Nel mese di febbraio 1973, pochi giorni dopo l’ultimo saluto a Roberto, Lydia e Mario scrivono una lettera al “Corriere della Sera” in cui chiedono verità e giustizia per Roberto: “La rabbia è un sentimento al quale il dolore non lascia molto spazio. Ma essa cresce col passare dei giorni e accompagna il nostro disperato sforzo di dare ancora un senso a questa vita. La notizia che un altro magistrato della Procura della Repubblica è stato, in così breve tempo, esautorato dall’inchiesta giudiziaria, fa crescere in noi la rabbia e l’angoscia di non poter neppure contribuire, con la nostra presenza, con la partecipazione al giudizio, a rendergli in qualche modo giustizia. Noi parliamo di ideali, Roberto avrebbe detto lotta di classe. Vorremmo poter dire che abbiamo ragione anche noi, che una società democratica si distingue per gli ideali, o i principi, che persegue e realizza nell’interesse di tutti malgrado il conflitto delle classi. Uno di essi è la giustizia. Tragica giustizia, per noi, ma essenziale per la società e i giovani che crescono in essa. Quello che accade negli uffici della magistratura ci smentisce, ci dà torto” (da Perché non sono nata coniglio – Pag. 101).

Arriva, tardivo come sempre, il riconoscimento della responsabilità della Polizia e quindi dello Stato. Il risarcimento per la morte di Roberto è devoluto alla “Fondazione Roberto Franceschi”, cui Lydia, Mario e Cristina hanno dato vita nel 1996. Per raccontare cosa rappresenta e cosa ha costruito da allora la Fondazione servirebbero mille pagine: dalle attività nella ricerca scientifica all’assegnazione di borse di studio, ai progetti nel sociale e nelle scuole. “Lotta di classe”, avrebbe detto Roberto. Questo scritto vuole essere un abbraccio a Lydia, il riconoscimento a una donna che non ha mai smesso di camminare, di vivere e di seminare vita. Lydia è stata molto più di un esempio per intere generazioni, è stata quell’idea di vita che osserva il cammino dei figli nel loro diventare adulti, liberi di scegliere la strada. Su quella strada sanno che troveranno sempre una mano da stringere, la stessa mano che gli ha insegnato a diventare adulti.

La storia di Lydia abbraccia la storia di altre madri che hanno camminato insieme a quei figli che sognavano di cambiare il mondo: dalle “Mamme del Leoncavallo” ad Haidi Giuliani, la mamma di Carlo Giuliani; da Egidia Beretta, la mamma di “Vik”, a Felicia Bartolotta Impastato, la madre di Peppino, e alle tante che hanno vissuto il dolore inimmaginabile di sopravvivere ai propri figli, vittime di violenza poliziesca, politica e mafiosa. Storie di donne che questa società sbagliata non può dimenticare perché non sarebbe giusto e perché loro sono invincibili.

Sono passati cinquant’anni da quella sera di gennaio del 1973. Qualcuno pensa che tutto sia cambiato da quei giorni, ma poco o nulla è cambiato: c’è ancora quella voglia di rivoluzionare il mondo che a vent’anni non conosce paura e c’è sempre un muro davanti ai sogni dei giovani, c’è sempre un bastone di comando nelle mani sbagliate. Sono le mani del potere e dei padroni di sempre: quelli che allora ringhiavano contro quelli che chiamavano con disprezzo “estremisti” e che oggi, con lo stesso disprezzo, ringhiano contro quelli che chiamano “antagonisti”. Sono cambiati il linguaggio, la comunicazione, ma la sostanza non è cambiata. Eppure, ci sarà sempre qualcuno che “camminerà in direzione ostinata e contraria”, qualcuno che continuerà a credere che un mondo diverso è possibile. Nel luglio del 2001, a Genova, qualcuno pensava di aver ucciso per sempre quell’idea, ma le idee non muoiono mai e, poi, i muri sono fatti per essere abbattuti.

C’è un grande maglio di acciaio nel punto in cui Roberto Franceschi venne ucciso. Una targa lo ricorda: “A Roberto Franceschi e a tutti coloro che nella Nuova Resistenza dal ‘45 ad oggi caddero nella lotta per affermare che i mezzi di produzione devono appartenere al proletariato”. Il libro di Lydia finisce nel luglio del 2021, ma la sua storia rimane ed è un regalo per tutti quelli che, almeno una volta, hanno avuto il privilegio di incontrala.

“Senza memoria, senza radici nel passato si creano vuoti pericolosi, viene a mancare la capacità di costruire e conservare la propria identità di cittadino consapevole pronto ad indignarsi dinanzi alle ingiustizie sociali. La Fondazione con i suoi progetti mi ha permesso di continuare ad avere un rapporto con gli studenti e con gli insegnanti dove ho potuto testimoniare il mio tempo e l’impegno di Roberto contro lo sfruttamento, l’oppressione per lo sviluppo della democrazia e della giustizia e del suo rapporto intenso con la cultura che non ammetteva quelle forme di contestazione della scuola che si traducevano nel rifiuto dello studio a vantaggio di una militanza politica. Oggi guardo Roberto…mi sento in sintonia con Lui e in pace con me stessa”. (Lydia Franceschi).

Maurizio Anelli -ilmegafono.org

👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢

👉 VAI AL BLOG RANDAGIO 📢

Commenti recenti